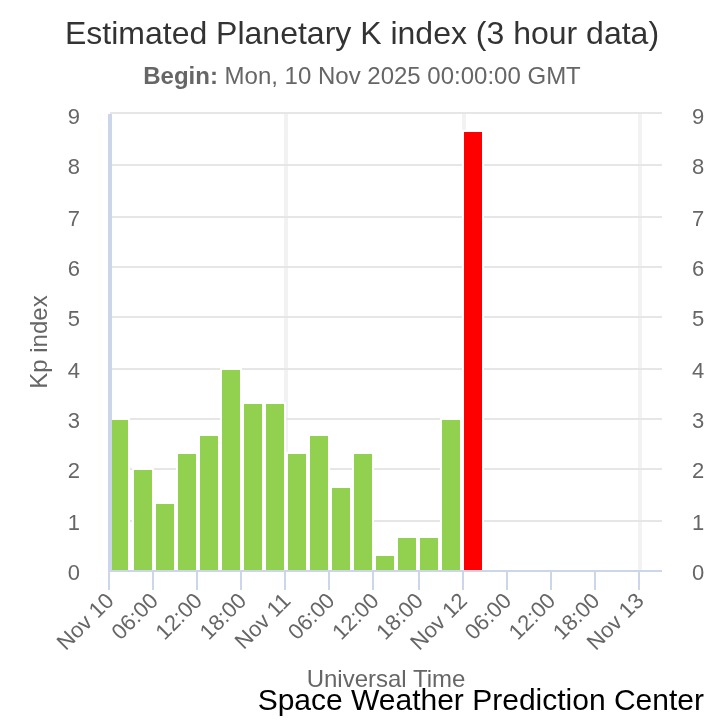

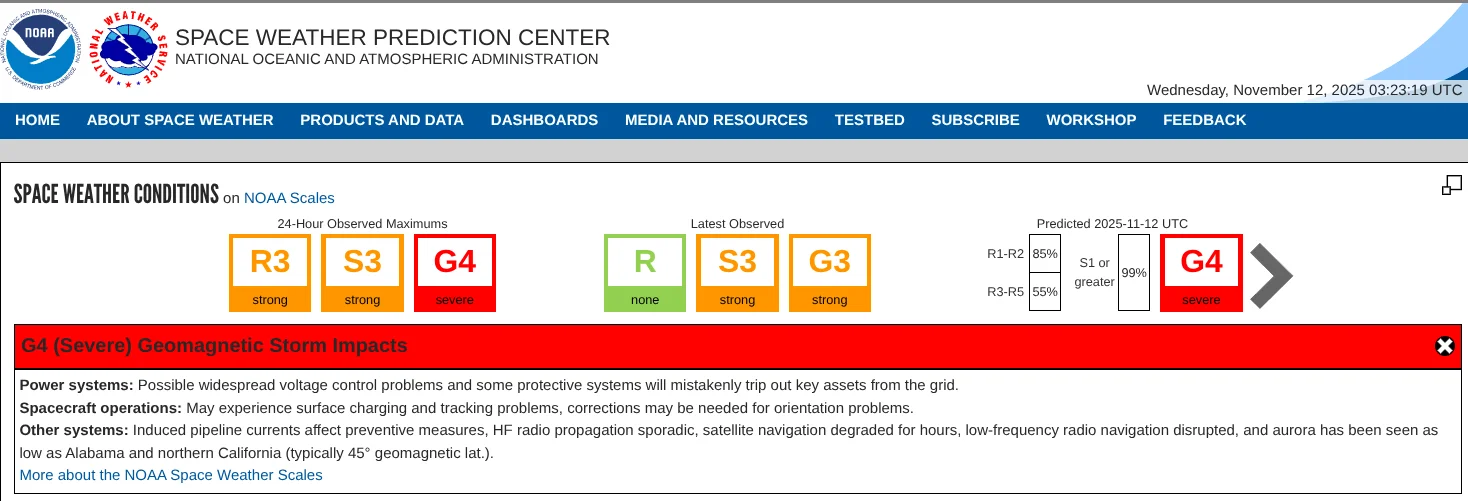

Mallnitz/Kärnten, 12. November 2025 – Ein außergewöhnliches Naturschauspiel hat in der Nacht vom 11. auf den 12. November die Menschen in Kärnten und Osttirol in Staunen versetzt: Spektakuläre Polarlichter waren über weiten Teilen der Region zu beobachten. Die US-amerikanische National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) meldete für den 12. November einen geomagnetischen Sturm der zweithöchsten Kategorie G4 (schwer). Zwischenzeitlich erreichte der planetarische K-Index in automatisierten Rohdaten sogar den Maximalwert von Kp 9, was einem extrem seltenen G5-Sturm entspricht.

Aurora mit freiem Auge sichtbar – Ein seltenes Ereignis auf dieser geografischen Breite

Besonders bemerkenswert waren die Beobachtungen in Mallnitz, wo die Polarlichter mit bloßem Auge deutlich erkennbar waren – ein für die geografische Breite von 47° Nord äußerst seltenes Phänomen. Auch über öffentlich zugängliche Webcams konnten in den späten Abend- und Nachtstunden intensive Polarlichter dokumentiert werden:

- Mallnitz: Intensive grün-rötliche Leuchterscheinungen mit freiem Auge sichtbar

- Mörtschach: Deutliche Aurora-Strukturen am nördlichen Horizont

- Heiligenblut am Großglockner: Ausgeprägte Polarlichtvorhänge vor dem alpinen Panorama

- Bad Kleinkirchheim: Charakteristische grün-violette Leuchterscheinungen

Was ist ein geomagnetischer Sturm? K-Index und G-Skala erklärt

Geomagnetische Stürme entstehen, wenn hochenergetische Partikel des Sonnenwinds – ausgelöst durch koronale Massenauswürfe (CME) auf der Sonne – auf das Erdmagnetfeld treffen. Diese Wechselwirkung führt zu Störungen im Erdmagnetfeld und ruft normalerweise nur in hohen geografischen Breiten (ab etwa 60° Nord, wie Skandinavien oder Island) spektakuläre Polarlichter hervor. Bei besonders intensiven geomagnetischen Stürmen der Klasse G4 oder G5 können die Polarlichter jedoch auch in mittleren Breiten beobachtet werden – wie eben in Kärnten und Osttirol auf 47° Nord. Dies unterstreicht die außergewöhnliche Intensität des aktuellen Ereignisses.

Der planetarische K-Index (Kp-Index)

Der K-Index ist ein global gemittelter Index zur Messung geomagnetischer Aktivität auf einer Skala von 0 bis 9. Er beschreibt die maximale Schwankung des Erdmagnetfelds über einen Zeitraum von drei Stunden:

- Kp 0-2: Ruhig, keine geomagnetische Aktivität

- Kp 3-4: Unruhig, geringe geomagnetische Störungen

- Kp 5: Geomagnetischer Sturm (G1 – schwach)

- Kp 6: Moderater Sturm (G2)

- Kp 7: Starker Sturm (G3)

- Kp 8: Schwerer Sturm (G4)

- Kp 9: Extremer Sturm (G5)

Die NOAA G-Skala für geomagnetische Stürme

Die NOAA klassifiziert geomagnetische Stürme in fünf Kategorien (G1 bis G5), die mit dem K-Index korrelieren:

- G1 (schwach, Kp 5): Geringe Auswirkungen auf Satellitenbetrieb, möglicherweise schwache Polarlichter in hohen Breiten (ab ca. 60° Nord)

- G2 (moderat, Kp 6): Mögliche Spannungsschwankungen in Stromnetzen hoher Breiten, Polarlichter bis etwa 55° Nord sichtbar

- G3 (stark, Kp 7): Navigationssysteme können beeinträchtigt werden, Polarlichter bis etwa 50° Nord

- G4 (schwer, Kp 8): Weitreichende Spannungsprobleme möglich, Satelliten können Orientierung verlieren, Polarlichter bis etwa 45° Nord sichtbar

- G5 (extrem, Kp 9): Umfangreiche Stromausfälle möglich, Satelliten- und Kommunikationssysteme stark betroffen, Polarlichter auch in mittleren Breiten (40° Nord und südlicher)

Der heute gemeldete G4-Sturm gehört damit zur zweithöchsten Kategorie und tritt statistisch nur etwa 100-mal pro elfjährigem Sonnenzyklus auf. Das zwischenzeitige Erreichen von G5-Bedingungen (Kp 9) ist noch außergewöhnlicher und ereignet sich im Durchschnitt nur etwa 4-mal pro Sonnenzyklus. Dass Polarlichter unter solchen Bedingungen bis nach Kärnten und Osttirol (47° Nord) sichtbar werden, unterstreicht die außergewöhnliche Intensität dieses Ereignisses.

Wie entstehen Polarlichter?

Polarlichter (Aurora borealis auf der Nordhalbkugel, Aurora australis auf der Südhalbkugel) entstehen durch die Wechselwirkung geladener Teilchen des Sonnenwinds mit der Erdatmosphäre. Bei besonders intensiven koronalen Massenauswürfen werden große Mengen hochenergetischer Protonen und Elektronen in Richtung Erde geschleudert. Diese treffen nach 1-3 Tagen Reisezeit auf das Erdmagnetfeld.

Das Magnetfeld der Erde lenkt die geladenen Teilchen zu den magnetischen Polen, wo sie in Höhen zwischen 100 und 400 Kilometern auf Sauerstoff- und Stickstoffatome in der Atmosphäre treffen. Bei diesen Kollisionen werden die Atome angeregt und senden beim Zurückfallen in den Grundzustand charakteristische Farben aus:

- Grüne Farben: Sauerstoffatome in 100-300 km Höhe (häufigste Farbe)

- Rote Farben: Sauerstoffatome in über 300 km Höhe

- Blaue und violette Farben: Stickstoffmoleküle

Beeindruckende Webcam-Aufnahmen aus der gesamten Region

Über das öffentliche Webcam-Netzwerk von foto-webcam.eu konnten die Polarlichter in Echtzeit verfolgt werden. Die charakteristischen grün-rosa Leuchterscheinungen waren an mehreren Standorten deutlich sichtbar:

Mögliche Auswirkungen eines G4-Sturms

Während Polarlichter ein faszinierendes visuelles Spektakel bieten, können geomagnetische Stürme der Kategorie G4 auch technische Auswirkungen haben:

- Stromnetze: Weitreichende Spannungsschwankungen möglich, Schutzeinrichtungen können auslösen

- Satelliten: Oberflächenladung und Tracking-Probleme, Korrekturen für Orientierung notwendig

- Navigation: GPS- und GNSS-Systeme können für mehrere Stunden degradiert sein

- Hochfrequenz-Funk: Störungen in der Ionosphäre, besonders auf Kurzwellenfrequenzen

- Luftfahrt: Erhöhte Strahlenbelastung in polaren Flugrouten

In Kärnten und Osttirol wurden bisher keine größeren technischen Störungen gemeldet. Moderne Infrastrukturen sind in der Regel gegen solche Ereignisse ausreichend geschützt. Empfindliche elektronische Geräte sollten dennoch bei Bedarf durch entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Überspannungsschutz) abgesichert werden.

Ausblick: Weitere Polarlichter möglich, Ende des Ereignisses am Freitag

Nach aktuellen Prognosen der NOAA könnte die geomagnetische Aktivität auch am 13. November 2025 zeitweise erneut die Stufen G3 bis G4 erreichen. Die Nachwirkungen des koronalen Massenauswurfs werden voraussichtlich noch 24 bis 48 Stunden andauern. Das bedeutet, dass in den kommenden Nächten weitere Polarlichtsichtungen in Kärnten und Osttirol möglich sind, wenn auch möglicherweise mit etwas geringerer Intensität.

Ab Freitag, den 14. November, geht das Ereignis voraussichtlich zu Ende. Die geomagnetische Aktivität wird dann deutlich zurückgehen, und Polarlichtsichtungen sind vorerst nicht mehr zu erwarten. Die Sonnenaktivität bleibt jedoch weiterhin hoch, sodass in den kommenden Wochen und Monaten mit weiteren ähnlichen Ereignissen gerechnet werden kann.

Für interessierte Beobachter empfehlen sich für die Nächte bis Donnerstag Standorte mit freier Sicht nach Norden und möglichst geringer Lichtverschmutzung. Die besten Beobachtungschancen bestehen zwischen 22:00 und 02:00 Uhr MEZ. Höher gelegene Standorte wie der Großglockner Hochalpenstraße, der Ankogel oder Aussichtspunkte im Nationalpark Hohe Tauern bieten optimale Bedingungen.

Ein Blick auf die Sonne: Maximum des Sonnenzyklus 25

Das aktuelle Ereignis fügt sich in eine Phase erhöhter Sonnenaktivität ein. Die Sonne befindet sich derzeit im oder nahe dem Maximum ihres etwa elfjährigen Aktivitätszyklus (Zyklus 25). In dieser Phase kommt es häufiger zu Sonneneruptionen und koronalen Massenauswürfen. Statistisch gesehen sind G4- und G5-Stürme während des solaren Maximums deutlich häufiger als während des Minimums.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass auch in den kommenden Monaten mit erhöhter Sonnenaktivität zu rechnen ist, was die Wahrscheinlichkeit für weitere spektakuläre Polarlichter auch in mittleren Breiten erhöht.

🌌 Weltraumwetter im Blick behalten

Aktuelle Informationen zu geomagnetischen Stürmen und Polarlichtern finden Sie beim NOAA Space Weather Prediction Center. Für lokale Wetterprognosen besuchen Sie: Wetter Kärnten | Wetter Osttirol

Bildnachweise: Polarlichter-Aufnahmen von Mörtschach, Heiligenblut und Bad Kleinkirchheim: Quelle und ©: foto-webcam.eu. Grafiken K-Index und NOAA-Warnung: NOAA Space Weather Prediction Center (Public Domain). Aufnahmen aus Mallnitz: © https://tauernwetter.at